サブページ

小金屋食品物語

それは永遠に継がれてゆく想い

♦小金屋食品ものがたり

昔ながらの製法で作った納豆がある。

大阪の大東市、小金屋納豆で作られている製品のひとつ。

「なにわら納豆」だ。

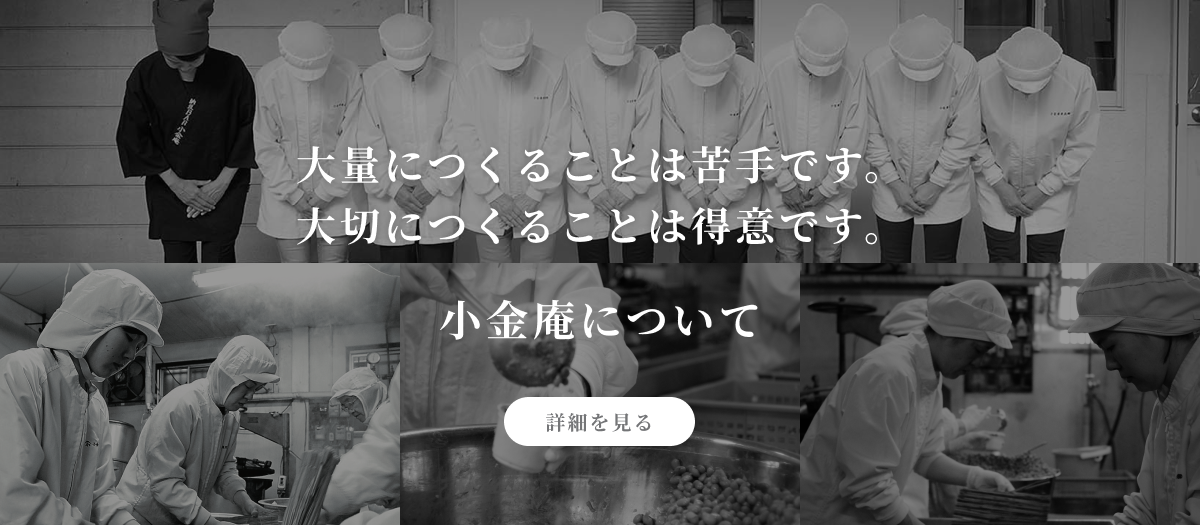

「少人数でしっかりした品質」を掲げ、主婦が5人で作っている。

「させられる仕事ではなく、する仕事を」を合言葉に

それぞれが、きびきびとした無駄のない動きで製品を作り出す。

一日の出荷量は2,000個から3,000個。

しかし彼女たちにはもう一つ、心に息づく想いがある。

創業者であり、現代表取締役社長である吉田恵美子の父、

小出金司が成し遂げた「こだわり」の継承だ。

納豆工場の朝は早いときは朝5時には始まる。

それは、創業の頃から変わらない。

まずは釜に火をかける。釜は納豆づくりの命だ。

釜を前にした父は、一切の電話・接客にも応じず、全ての神経を釜に集中させた。

蒸気の抜き方ひとつでも、長年の経験から培われた職人としての勘が試される。

父は決して他人触らせることはなかった。

病に伏せってから、初めて母に口伝し、その役割を譲った。

小出金司。昭和11年に山形の米沢に生を受ける。

昭和26年、16歳で「商いの街・大阪」の納豆工場、米沢納豆に丁稚として奉公。

給料は仕送りに消えるが、一日も早い独立を夢見てただひたむきに修行に励む。

創業者 小出金司。丁稚修行を経て独立し、

現在の小金屋食品株式会社の前身である小金屋商店をスタート。

昭和36年結婚を機に独立。しかし資金が乏かったため、

「できることから」と、市場の中で漬物を作って売りだした。

その傍ら、自分で藁をすいて、納豆をつくり、限られた分だけ販売した。

もちろん設備がない。こたつを使って納豆を発酵・熟成させた。

温度計を片手に母と交代で夜通しかけて作り続けた。

「金ちゃんの納豆、美味しいわあ。」

その声と笑顔のためなら、何を置いても一生懸命になる父だった。

「手を抜く」という言葉を、最後まで知らない人だった。

昭和42年。ついに念願の工場を設立。

創業者 小出金司。丁稚修行を経て独立し、現在の小金屋食品株式会社の前身である小金屋商店をスタート。

生産量も増え、喜んでいただけるお客様も増えた。

取引先も増える。人が人を呼ぶ。

常に望み続け、また「臨み」続けたから手にすることのできた、

金司の幸せだ。そして金司にとっての幸せは、家族の幸せでもあった。

しかし、それから5年後。運命が金司を試した。

それは昭和47年。私が小学校2年生の頃。

授業中にみんなが騒ぎだした。火事だ、火事だ。

「近いなあ、どこやろう?」私も一緒に火の手の方を探した。

それは、父の納豆工場だった。

豪快で恰幅のよい父がうなだれていた。

きっとこちらに背を向けて泣いていたのだろう。

そのときの父の姿を私は今でも鮮明に覚えている。

それでも父は立ち上がった。

「座り込む」という言葉も、彼の中には無かった。

修行時代の先輩が工場を間借りさせてくれた。夫婦は納豆作りに没頭した。

当時小学2年生だった私、ひとつ違いの妹、そして3歳だった一番下の妹。

子供たちが目を覚ます時には両親は既にいない。

そして子供たちが眠りに就いた後、帰ってくる。

寂しくはあったが不幸ではなかった。

空いた時間で父はしっかりと子供たちとスキンシップをとっていたからだ。

そんな毎日が1年続いた。

納豆作りにかける情熱で、父はたった1年で工場を再建させました。

納豆作りにかける情熱で、父はたった1年で工場を再建させました。

昭和48年。現在の場所に小金屋食品株式会社納豆工場設立。

取引先に毎日配達した。父は1日に何百キロ走っていたのだろう?

その間工場は母が切り盛りしていた。

工場の二階が住まいだった。

子供たちは相変わらず自分たちで起きて、 朝食を作り、学校へ行く。

それでも幸せだった。

時折父が配達に誘ってくれた。

千里中央のショッピングセンターへの配達。

父が荷降ろしをしている間に子供たちはショッピングセンターを探検する。

きっと父にとっては娘との旅行のつもりだったのかも知れない。

人の笑顔が何よりも好きな父だった。

父は納豆をかってくださるお客様を本当に大切にしていた。

それを物語る、こんなエピソードがある。

阪神大震災のときに全ての交通がマヒをしたため

物流のルートも全面ストップした。

かろうじて被災を免れた店舗から発注があがってくるが、

物流がつながらないため商品を店舗に送り込むことができなかった。

父は「うちの納豆を楽しみにしているお客様がまっている」

と自分で冷蔵車を運転して一般道を神戸に向かってひたすら車を走らせた。

そのときの父の身体はすでに病に蝕まれていた。

家族の反対を押し切って往復19時間かけて納品した。

社会見学の子供達を優しく見守る父

全てはお客さまのために・・・・・。

身を削っても納豆をお客様に届けるという父は本当の意味での商売人だった。

社会見学の子供達を優しく見守る父

晩年、父は癌を患った。家族で相談し、本人への告知はしないことにした。

病床で、意識がない中でも父は私たちに聞く。

「納豆のできはどうや?」

「大丈夫やで、できてるで」

その言葉で安堵の表情に変わる。

お客様の笑顔が見えていたのだろう。

父は最後まで納豆が作りたくて、釜の前に立つ自分を夢見ていた。

平成15年。とても静かな日だった。

山形から大阪へ。運命に打ち勝ち、夢を実現し続けた「納豆職人」小出金司の最後の言葉は、

「あのな、もう一個つくりたい納豆があるねん。」だった。

平成21年。「なにわら納豆」の完成。

山形で食べられていた昔ながらの製法にこだわった、藁でそのままくるんだ納豆。

ただただ、一生懸命作った。

「お父さん、私、頑張ってるで」。思わずつぶやいた。

父の声が聞こえる。「こんな昔の納豆、よう作ったな。有難うな、恵美子。」

大東市にある納豆工場には、永遠に継がれてゆく「想い」が息づいているのだ。

文:福満ヒロユキでした。